志野お茶碗の高台削りが終わったら鬼板を掛けて「鼠志野」に仕上げるための準備をします。

乾燥してあった鬼板をフルイにかけます。この作業は焼きあがったときに粒が残っていると雑な仕上がりにならないようにひと手間かけます。

桃山時代の焼き物はここが必要です。

水を加えてドロドロにして濃度を調整します。濃度の調整は作家さんの好みになるのですが、、、、、、。

削り土などに掛けて濃度調整の確認をするといいですね。

OKなら作品に鬼板を掛けます。

生掛けなので、、、、手早くします。

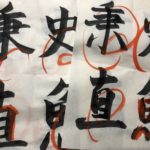

鼠志野の気に入っているところは、土と鬼板(鉄)と釉薬と焼成のバランスできまるのが気に入ってます。

写真の鉢はガス窯で焼成しました。

釉薬に緋色が出ているくらいにバランスがとれていていい感じです。最近の志野として販売されている作品のなかには緋色が出ていない作品もあります。

緋色がでるまで焼成するとコストがかかります。

緋色がある作品は価格が高くなってしまいます。